Vortrag von Marc Puszicha, M.A.

Bamberger Vortr?ge zu Iberian Studies

?Das Kino der spanischen ‘Transition’ (1975-1982)?

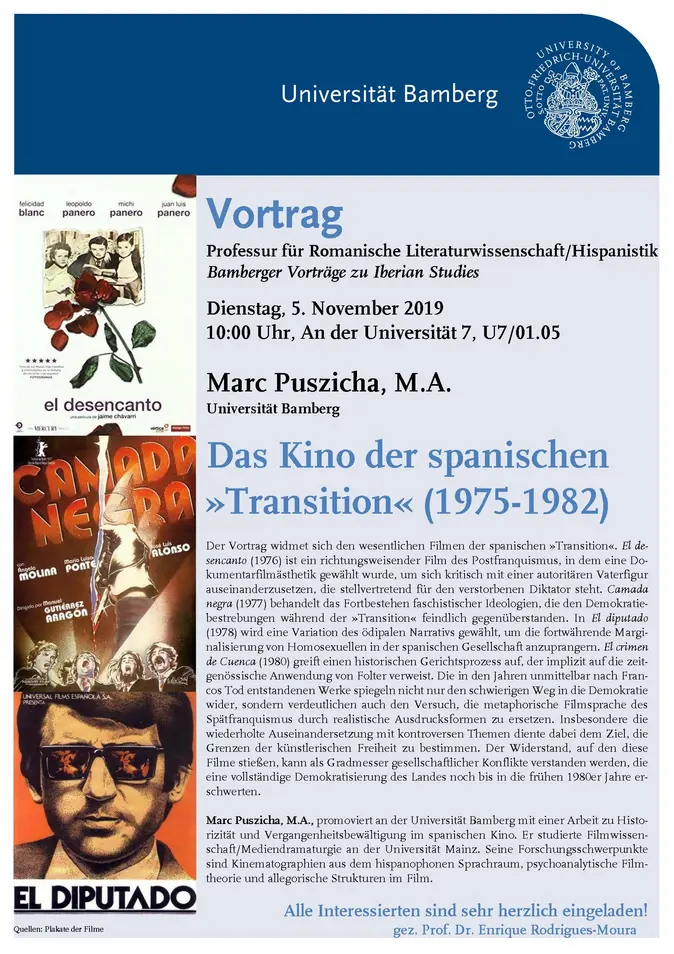

Im Rahmen der Bamberger Vortr?ge zu Iberian Studies der Professur für Romanische Literaturwissenschaft mit Schwerpunk Hispanistik fand am 05. November 2019 ein weiterer Gastvortrag von Marc Puszicha, M.A., statt. Er referierte in Prof. Dr. Enrique Rodrigues-Mouras Lehrveranstaltung Die spanische ?Transición? über das Kino in und über diese Zeit. Marc Puszicha promoviert derzeit an der Universit?t Bamberg mit einer Arbeit zu Historizit?t und Vergangenheitsbew?ltigung im spanischen Kino. Er studierte an der Universit?t Mainz Filmwissenschaft und Mediendramaturgie und setzt sich schwerpunktm??ig mit Kinematographien aus dem hispanophonen Sprachraum, psychoanalytischer Filmtheorie und allegorischen Strukturen im Film auseinander. In seinem Vortrag thematisierte er besonders die politische Kraft der Filme nach Francos Diktatur, die trotz Zensur letztendlich gro?en Einfluss auf Politik und Gesellschaft hatten.

Nach einer kurzen Einführung durch Prof. Dr. Rodrigues-Moura, begann Puszicha seinen Vortrag mit einer geschichtlichen Einordnung. Dabei hob er besonders den formalen Unterschied des Kinos der spanischen ?Transition?, das sich ab Mitte der 70er Jahre mit der Gesellschaftssituation nach Frankos Tod und dem Weg zur Demokratie besch?ftigte, im Vergleich zu Filmen des Endes des Franquismus hervor. Dieser bestehe vor allem in der Verbindung dokumentarischer und fiktionaler Strategien. Der kinomatographische ?bergang und der lange Weg zur Demokratie sind au?erdem eng verbunden mit der Wiedergewinnung der künstlerischen Freiheit, die lange zensiert wurde, was Puszicha anhand von vier Filmen beispielhaft er?rterte.

Alle vier Filme hatten einen historischen Hintergrund. Nach einem inhaltlichen ?berblick und der Kl?rung der Figurenkonstellationen ging Puszicha jeweils genauer auf bestimmte Schwerpunkte und Parallelen der Filme ein. So setzt sich der Dokumentarfilm El Desencanto vor allem kritisch mit einer autorit?ren Vaterfigur auseinander, wobei der gescheiterte Versuch der Hinterbliebenen neu anzufangen und mit der Vergangenheit abzuschlie?en im Fokus steht. Der Film dreht sich um den franquistischen Dichter Leopoldo Panero und dessen Familie, die vor allem psychisch unter ihm litt, was bis zu einem Selbstmordversuch des zweiten Sohnes führte. Puszicha verwies dabei besonders auf die Artifizialit?t der ?historia official? der Familienmitglieder und die Parallele zur Diktatur, deren Hinterlassenschaft kaum zu bew?ltigen ist. Anhand eines Filmausschnitts zeigte er au?erdem, wie die Position der Protagonisten innerhalb der Familie durch Mise en Scène visuell veranschaulicht wird. So ist die Position der S?hne an der Seite der Mutter in der jeweiligen Einstellung dieselbe und der Friedhof ein Symbol für Leopoldo Marías Scheitern.

Dass es Parallelen in der Vorgehensweise der jeweiligen Protagonisten der Filme gibt, verdeutlichte Puszicha mit einem Film des Regisseurs Manuel Gutiérrez Aragón aus dem Jahr 1977, Camada Negra. Die Premiere des Films wurde trotz Abschaffung der Filmzensur in Spanien unter Suárez im April 1977 um einige Monate verz?gert und erst zeitgleich mit der Ver?ffentlichung eines Dekrets zum Ende der Zensur im November desselben Jahres freigegeben. Gleiches traf auch auf andere verbotene Filme zu, die erst in diesem Monat ver?ffentlicht wurden. Grundlage des Films ist das Blutbad von Atocha im Januar 1977. Er behandelt das Fortbestehen faschistischer Ideologien w?hrend der Demokratiebestrebungen und die Wurzeln der Verkl?rung des spanischen Bürgerkrieges. Puszicha hob hier besonders die auftauchenden Themen Rache, Geheimhaltung und Opfergabe hervor, sowie das für das spanische Kino typische ??dipale Narrativ? eines abwesenden Vaters und einer dominanten Mutter. In der coming of age-Geschichte geht es um die Konstruktion von Identit?t des jungen Tatín in einer klandestinen Gruppe gewaltbereiter Aktivisten und den Verlust von Unschuld. Ein Filmausschnitt sollte auch hier zum Nachdenken anregen.

Der dritte vorgestellte Film, El Diputado (1978), dreht sich um das Leben in Marginalit?t durch Homosexualit?t, basierend auf der 1970 verabschiedeten überarbeiteten Version eines spanischen Gesetzes, das Homosexualit?t illegalisiert und erst 1978 au?er Kraft gesetzt wurde. Puszicha zeigte hierzu einen Filmausschnitt, in dem sich der Protagonist selbst zu dieser Problematik ?u?erte. Der Film spielt im Kontext der politischen Legalisierung der kommunistischen Partei durch Suárez, auf Nachdruck des aus dem Exil zurückgekehrten Generalsekret?rs Carrillo, was vor allem bei Konservativen und Milit?r Bestürzen ausl?ste. Der Film selbst handelt von einem verheirateten spanischen Politiker der linken Partei, der aufgrund seiner Homosexualit?t ein Doppelleben führt und von einem Prostituierten, den seine faschistischen Gegnern auf ihn angesetzt haben, verführt wird. El Diputado kann im Kontext der Protestbewegung des ?Movimiento espa?ol de liberación sexual?, einer spanischen Organisation zur Verteidigung der Rechte von LGTBQ-Gruppen, als Versuch verstanden werden, auf die Probleme Homosexueller in der spanischen Gesellschaft aufmerksam zu machen. Im Vortrag bedeutend hervorgehoben wurde die Verwendung von Handkameras und Archivmaterial, wodurch die dokumentarische und fiktionale Ebene, wie in El Desencanto, verbunden wird. Der Referent bezeichnete den Regisseur als ?spanischen Fassbinder?, da er Homosexualit?t und soziopolitische Themen verbindet, was die Filme von Eloy de la Iglesia der 70er Jahre auszeichnet.

Zuletzt ging Puszicha auf den Film El Crimen de Cuenca (1980) ein, der einen realen Justizirrtum der 1920er aufgreift und implizit auf die zeitgen?ssische Anwendung von Folter verweist. Der Film sollte eigentlich im Dezember 1979 ins Kino kommen, bekam aber aufgrund von Entsetzen des Kulturministeriums über die Folterszenen und die negative Darstellung der Guardia Civil keine Vorführlizenz in Spanien. Dennoch wurden Kopien des Films ins Ausland geschmuggelt und auch dieser Film illegal auf der Berlinale gezeigt, woraufhin sich Regisseurin Miró dem Milit?rgericht stellen musste. Letztendlich ist die Abschaffung einiger Artikel des Milit?rkodexes, welche als ?berbleibsel der Franco-Diktatur die Meinungsfreiheit einschr?nkten, aber diesem Film zu verdanken. Dies erkl?rte Puszicha wieder anschaulich anhand einiger Filmszenen. Er verwies dabei weiter darauf, dass die beiden Drehbuchautoren Lola Salvador und Juan Antonio Porto aufgrund von verschiedenen Vorstellungen zwei unterschiedliche Fassungen eingereicht hatten. Produzentin Pilar Miró entschied sich daraufhin zuerst für Salvador, die die Geschichte als Statement gegen Folter erz?hlen wollte, zog Porto dann aber aufgrund seiner historischen Kenntnisse sp?ter als Berater für die finale Drehfassung hinzu.

Abgeschlossen wurde der Vortrag mit einer anregenden Diskussion, bei der es besonders um den Unterschied zwischen Polizei und Guardia Civil, deren unterschiedliche Zust?ndigkeitsbereiche und Image in der spanischen Gesellschaft ging. Prof. Dr. Rodrigues-Moura berichtete, dass die Guardia Civil besonders zu Beginn des 20. Jahrhunderts gefürchtet gewesen sei, sich das Image in den letzten Jahrzehnten der Demokratie aber gewandelt habe.

Anhand der vier Filmbeispiele machte Marc Puszicha deutlich, wie strategisch ?hnlich das Kino der spanischen ?Transition? war und welchen wichtigen Beitrag Filme zu Gesellschaft und Geschichte leisten k?nnen. Die Werke spiegeln nicht nur den schwierigen Weg in die Demokratie wider, sondern setzen sich insbesondere mit kontroversen Themen auseinander, um die künstlerische Freiheit zu bestimmen.

(von Franziska Hillebrand, November 2019)