Professor Rodrigues stellt Sebastian Scholl vor.

Herr Scholl leitet seinen Vortrag mit statistischen Daten ein, …

… erl?utert seine Thesen anhand von Bildmaterial …

und fesselt dabei seine Zuh?rerschaft.

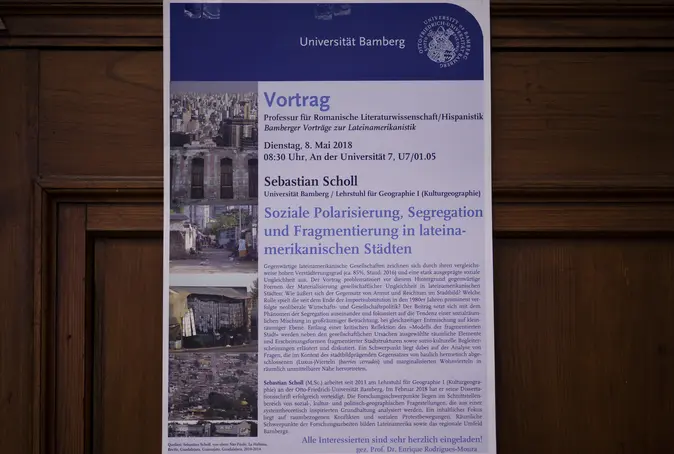

Plakat zum Vortrag

Vortrag von Sebastian Scholl, Universit?t Bamberg / Lehrstuhl für 188bet亚洲体育备用_188体育平台-投注*官网 I (Kulturgeographie)

?Soziale Polarisierung, Segregation und Fragmentierung in lateina-merikanischen St?dten?

Bamberger Vortr?ge zur Lateinamerikanistik

Am 8. Mai 2018 fand im Rahmen der Lehrveranstaltung ?Urbanit?tskonzepte in Lateinamerika: Literatur und Medien? ein Gastvortrag von Herrn Sebastian Scholl zum Thema ?Soziale Polarisierung, Segregation und Fragmentierung in lateinamerikanischen St?dten? statt. Aufgrund thematischer Gemeinsamkeiten freut sich die Professur für Romanische Literaturwissenschaft/Hispanistik über die interdisziplin?re Zusammenarbeit mit dem Kulturgeograph Herrn Scholl.

Sebastian Scholl (M.Sc.) forscht und lehrt am Lehrstuhl für 188bet亚洲体育备用_188体育平台-投注*官网 I (Kulturgeographie) der Universit?t Bamberg. Seine Forschungsschwerpunkte liegen u.a. auf den 188bet亚洲体育备用_188体育平台-投注*官网n sozialer Bewegungen, der Politischen 188bet亚洲体育备用_188体育平台-投注*官网 und der Kultur- und Sozialgeographie. Die drei von ihm im Vortrag fokussierten Themen waren allgemein-globale Tendenzen der Verst?dterung und sozialen Ungleichheit, gefolgt von – auch historischen betrachteten – sozial-r?umlichen Ver?nderungsprozessen in Lateinamerika sowie der brasilianischen Favela als Betrachtungsbeispiel für diese sozial-r?umlichen Diskrepanzen.

Nach der Begrü?ung durch Herrn Prof. Dr. Rodrigues-Moura begann Sebastian Scholl den Vortrag mit allgemeinen Fakten und Zahlen zu globalen Tendenzen r?umlicher wie sozialer Ungleichheit. Folgt man R. Kreckels Definition von sozialer Ungleichheit, so meint diese – kurz gefasst – das Vorhandensein ungleicher (materieller) Lebenschancen und Zug?nge zu erstrebenswerten sozialen Gütern. Die Unterschiede zwischen Arm und Reich auf der sozialen Ebene zeigen sich auch auf der r?umlichen. Zudem ist laut OECD die H?lfte des Reichtums der Welt auf nur 1 % der Weltbev?lkerung verteilt. Ebenso besitzt die einkommensbezogen untere H?lfte der Weltbev?lkerung insgesamt so viel wie die 85 reichsten Menschen der Welt. Als Gründe für solch starke Unterschiede nennt die OECD u.a. die Globalisierung und den technologischen Wandel, die Einkommensverteilung durch Politik, Regulationen und Institutionen und Unterschieden in den Arbeits- und Besch?ftigungszeiten sowie die Terti?risierung der Gesellschaft (Arbeit im Terti?ren Sektor). Diesbezüglich ist zu erw?hnen, dass sich auch der Arbeitsmarkt seit den 1970er Jahren ver?ndert. Zwar gibt es mehr – besonders Besch?ftigungen im Niedriglohnsektor – Besch?ftigungen, jedoch steigen dadurch die Einkommensdisparit?ten stark an. Die Aufspaltung in Arm und Reich ist ein weltweit zu beobachtendes Ph?nomen.

Auch der Gini-Koeffizient als ein Ma? für die Beziehung sozialer und r?umlicher Ungleichheit, verst?rkt die Aussagekraft der Fakten. Weltweit gibt er Werte an, die eine global recht hohe soziale Ungleichheit best?tigen, allerdings sind die Messergebnisse in lateinamerikanischen Staaten und St?dten im globalen Vergleich hoch.

Heutzutage ist in Lateinamerika ein hoher Verst?dterungsgrad vorzufinden. Aktuell leben ca. 85 % der lateinamerikanischen Gesellschaft in St?dten. Historisch lassen sich die Ver?nderungen des Stadtbildes lateinamerikanischer St?dte an Modellen nachvollziehen, wobei das theoretische Modell mit der tats?chlichen Realit?t oft im Spannungsverh?ltnis steht. Mit der Unabh?ngigkeit von der spanischen Krone im Jahr 1820 kam es in den lateinamerikanischen St?dten im Zeitraum bis 1920 zum sektoralen Wachstum. Besonders in den ehemals spanischen Kolonien begann eine Umstrukturierung des sozial-r?umlichen Musters der St?dte und europ?ische Stadtbaumuster wurden übernommen.

Von 1920 bis 1970 herrschte die polarisierte Stadt vor. Durch neue Arbeitspl?tze im industriellen Sektor gab es ein massives St?dtewachstum sowie starke Landflucht. Folgen davon waren Integrationsprobleme im st?dtischen Raum, die Herausbildung von sog. G?ngevierteln und randst?dtischen Marginalviertel als Hüttenquartiere. Es resultierten gro?r?umige, scharfe, soziale und schichtspezifische Segregationstendenzen, die mit den Begriffen Ciudad Rica und Ciudad Pobre beschrieben werden.

Mit dem Ende der Importsubstitution und der Implementierung einer neoliberal orientierten Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik formierte sich im Zuge der gr??eren Einflusskraft der Privatwirtschaft, die von nun an den Staat als Tr?ger der Stadtentwicklung abl?ste, seit den 1980er Jahren die sog. fragmentierte Stadt. Dieser Begriff meint eine ?Verinselung? sozialer wie funktionaler Raumeinheiten, was eine Verst?rkung der kleinr?umigen sozialr?umlichen Segregation zur Folge hatte. Wo vorher eine klare, gro?-r?umliche Trennung von Ciudad Rica und Ciudad Pobre vorherrschte, bestimmen nun eher kleinr?umige, inselartige Gegens?tze von sozial-r?umlichen Strukturen, das Stadtbild. In solch fragmentierten St?dten existieren mehrere Erscheinungsformen der ?verinselten? Stadtgebiete r?umlich nebeneinander, beispielsweise die Barrios Cerrados (?Gated Communities?) oder die Marginalviertel, deren Kurzcharakteristika Herr Scholl im Vortrag erl?uterte.

Im letzten Teil des Vortrags berichtete Herr Scholl von den Favelas als st?dtische Marginalviertel in Brasiliens Metropolen. Diese werden auch als ?informelle? und ?illegale? Stadt bezeichnet, da sie einerseits ohne formal-administrativen Auftrag und andererseits ohne beh?rdliche Genehmigung und damit illegal erbaut wurden. Es gibt auch keine exakten Angaben, wie viele Personen in den Favelas tats?chlich leben, jedoch schwanken aktuelle Sch?tzungen um einen Wert von ca. 30 % der st?dtischen Bewohner.

Weiterhin sind die Favela-Bewohner in mehreren Hinsichten durch die r?umliche Situation benachteiligt. Zun?chst einmal materiell, da die ad hoc errichteten H?user bspw. h?ufig einsturzgef?hrdet sind und eine prek?re Anbindung an st?dtische Versorgungsstrukturen bestehen. Die Abfallentsorgung erfolgt nur mangelhaft und die Stromversorgung wird illegal vom Stromnetz gezogen und ist anf?llig für Ausf?lle. Besonders in der Regenzeit versch?rfen sich solche materiellen Nachteile.

Auch sozial, mit besonderem Blick auf das Bildungssystem, werden Menschen aus Favelas benachteiligt. Zwar verfügen Privatschulen über gute Lehrer und Ausstattung und vermitteln qualitativ gute Bildung, jedoch k?nnen sich die Familien in den Favelas so hohe Schulgebühren nicht leisten. Die ?ffentlichen Schulen sind zwar kostenlos, aber die Lehrerausbildung sowie der Unterricht weisen wenig Qualit?t auf. Zudem sind die Privatschulen kaum in r?umlicher N?he zu den Favelas zu finden.

Durch das ?Stigma? der Favela als Wohnort werden die Bewohner auch sozial diskriminiert, was wiederum negative Auswirkungen auf allt?gliche Erfahrungen und soziale Interaktionen hat. Innerhalb der Gesellschaft kommt es zu einer Reduktion der Inklusions- und Anerkennungsm?glichkeiten. Insgesamt ist für Favela-Bewohner so auch die Bewerbung um einen Arbeitsplatz, die Schul- oder Ausbildung stark erschwert. Stigmatisierung, Misstrauen und Vorurteile der Bev?lkerung gegenüber den Favelas und den Menschen, die sie bewohnen, formen dieses allgemein negativ konnotierte Bild, was h?ufig auch einen Blick auf das Alltagsleben von Favelabewohnern sowie ihren eigenen Wertvorstellung und Idealen, verstellt.

Sebastian Scholl hat für die Studierenden und Zuh?rer nicht nur einen sehr informativen, sondern auch durch die Verwendung von Bildern und pers?nlichen Erfahrungen authentischen Vortrag gehalten. Neben allgemein globalen Tendenzen sozial-r?umlicher Entwicklungen wurden besonders urbane Prozesse (soziale Polarisierung, Segregation und Fragmentierung) in Bezug auf Lateinamerika und schlie?lich am konkreten Beispiel der brasilianischen Favela thematisiert. Geografische Fachbegriffe wurden für das allgemeine Verst?ndnis ausführlich erkl?rt, da diese als Grundlage für den Vortrag dienten. Schlie?lich wurden den Teilnehmenden der Lehrveranstaltung viele neue, wichtige und interessante Informationen durch Herrn Scholls Vortrag vermittelt.

(von Florian Rampel, Mai 2018)

Sebastian Scholl (M.Sc.) arbeitet seit 2013 am Lehrstuhl für 188bet亚洲体育备用_188体育平台-投注*官网 I (Kulturgeogra-phie) an der Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg. Im Februar 2018 hat er seine Dissertationsschrift erfolgreich verteidigt. Die Forschungsschwerpunkte liegen im Schnittstellen-bereich von sozial-, kultur- und politisch-geographischen Fragestellungen, die aus einer systemtheoretisch inspirierten Grundhaltung analysiert werden. Ein inhaltlicher Fokus liegt auf raumbezogenen Konflikten und sozialen Protestbewegungen. R?umliche Schwerpunkte der Forschungsarbeiten bilden Lateinamerika sowie das regionale Umfeld Bambergs.