ENERGETISCHE SANIERUNG VON BAUDENKMALEN

- D?mmung am Fachwerkbau -

Betreuer: Prof. Dr.-Ing. Stefan Breitling

Bearbeiter: Balthasar Hansen B.A.

Grundgedanke und Fragestellung

Die CO2- und Energieeinsparung sowie die Reduktion der Prim?renergie ist seit einigen Jahren ein ebenso aktuelles wie brisantes Thema. Im Bereich des Neubaus gibt es viele Neuerungen und Normen um die CO2- und Energieeinsparung zu erreichen. Diese sollten aufgrund der Gesetzgebung bis auf Ausnahmen eins zu eins beim Geb?udebestand und an Baudenkmalen umgesetzt werden. Durch die nicht Baudenkmal vertr?glichen oder nur unzureichenden energetischen Sanierungen kommt es zu Sch?digungen des Baudenkmales, wie Schimmel an den W?nden, faulendes Holz, Holz sch?digenden Insektenbefall, unbehagliches Wohnklima und zu h?herem Heizbedarf als vor der Sanierung.

Die Energieeinsparung nur durch immer dicker werdenden D?mmschichten ist nicht die beste L?sung und muss sich daher auf ein sinnvolles Ma? begrenzen, da zur Herstellung der D?mmstoffe viel Energie und Rohstoffe eingesetzt werden, die sogenannte graue Energie oder auch Prim?renergieeinhalt (PEI). Die graue Energie und das Vorhandensein von Geb?udesubstanz wie Mauerwerk, Fachwerk und anderen Bauteilen fliest bisher nicht in die gesamte energetische Bilanzierung von Herstellung über Instandhaltung und Entsorgung ein. Doch gerade die energetische Sanierung k?nnte als Werkzeug zur Erhaltung, schützenswerter historischer Bausubstanz und zur vernünftigen Energieeinsparung dienen.

Es stellt sich die Frage, wie umwelt- und baudenkmalvertr?glich die angebotenen D?mmstoffe sind. Auch die zur Herstellung verwendeten Energien im Vergleich zur Energieeinsparung sollten bei dieser Betrachtung mit einbezogen werden. Da der Umwelt- und der Denkmalschutz dicht beieinanderstehen, müssen beide an einem

Strang ziehen.

Die Geb?udewirkung und die bauphysikalischen Eigenschaften des Baudenkmales ver?ndern sich und werden nicht im ausreichenden Ma?e berücksichtigt. Deutschland verfügt über ein beeindruckendes Erbe an historischer Baukultur. Ganze St?dte und Regionen werden durch Fachwerkbauten gepr?gt. Unser heutiges Bauen und Renovieren kann in Zukunft nicht auf Methoden zurückgreifen, die umweltbelastend sind, Geb?ude zerst?ren, Handwerker überflüssig und Menschen krankmachen. Mir ist bewusst, dass alle Bereiche wie Bauweise,

Nutzung, Heizungsanlage, Energietr?ger, Fenster, solare Gewinne, Art und Weise der W?rmeübertragung, Luftdichtheit, Lüftungsanlagen etc. immer eine Gesamtheit ergeben und aufeinander abgestimmt sein müssen. Im Rahmen dieser Masterarbeit habe ich mich auf den Bereich der D?mmung am Fachwerkbau konzentriert.

Methodik

Mit diesem Grundgedanken habe ich die Fachliteratur studiert und aufgrund der dort aufgefundenen Fakten ein Schema in den einzelnen Bereichen erarbeitet um die D?mmstoffarten in Hinblick auf Denkmal-, Fachwerk- und Umweltvertr?glichkeit sowie den Prim?renergieeinhalt zu bewerten. Die zu berücksichtigenden Bewertungspunkte waren im Einzelnen: W?rmeleitf?higkeit, Diffusionswiderstand, Prim?renergieeinhalte, graue Energie, Reversibilit?t, kapillare Aktivit?t, Materialgerechtigkeit, W?rmespeicherf?higkeit, energetische Verwertung, Heizwert bei der thermischen Verwertung, Feuchteresistenz, Rohstoff, Wiederverwendbarkeit von D?mmstoffen und Entsorgung, wobei ich den einzelnen vorgenannten Eigenschaften durch ein Punktesystem verschiedene Gewichtungen zugewiesen habe.

Auswertung

Bei der Auswertung der D?mmstoffbewertungstabelle ergab sich, dass die D?mmstoffe auf der Basis nachwachsender Rohstoffe deutlich fachwerk- und denkmalvertr?glicher sind als D?mmstoffe auf mineralischer oder synthetischer Rohstoffbasis. Wobei mineralische D?mmstoffe vertr?glicher sind als synthetische D?mmstoffe. Als ungeeigneten werden Schaumglas-D?mmstoffe ohne Bitumen ausgewiesen. Wohingegen lose Zellulosed?mmung das Feld an Denkmal- und Umweltvertr?glichkeit anführt.

Am Beispiel von drei denkmalgeschützten Fachwerkgeb?uden habe ich mit verschiedenen D?mmsystemen energetische Berechnungen durchgeführt.

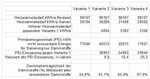

In der Ersten von vier Varianten habe ich eine konventionelle D?mmungsart gew?hlt und die Anforderungen der Energieeinsparverordnung 2009 eingehalten, doch ohne Berücksichtigung der Denkmal- und Fachwerkvertr?glichkeit. In der zweiten Variante wurde die D?mmungsart der ersten Variante beibehalten, doch die Dicken der D?mmstoffe auf ein denkmalvertr?glicheres Ma? reduziert und damit die Anforderungen der Energieeinsparverordnung 2009 unterschritten. Die dritte Variante berücksichtigt die Auswertung der von mir erstellten D?mmstoffbewertungstabelle und erh?ht damit die Denkmal- und Umweltvertr?glichkeit durch die verwendeten D?mmstoffe. Die vorherigen drei Varianten bezogen sich ausschlie?lich auf Au?end?mmstoffe; die vierte Variante bezieht sich auf Innend?mmsysteme, die die Ergebnisse der D?mmstoffbewertungstabelle berücksichtigen.

Setzt man die eingesetzten Prim?renergieeinhalte der ersten Variante zu den drei nachfolgenden in Relation und zur m?glichen Einsparung des j?hrlichen Heizw?rmebedarfs, erh?lt man als Ergebnis, wie viele Jahre die konventionelle D?mmart im Gegensatz zu, nach D?mmstoffbewertungstabelle optimierten D?mmsystemen, noch einsparen muss, um wenigstens gleichwertig zu sein. Der Zeitraum bewegt sich je nach Variante zwischen 9 und 25 Jahren.

Resümee

Die Berechnungen zeigen das durch die Erh?hung der Denkmal- und Fachwerkvertr?glichkeit der zur energetischen Sanierung herangezogenen D?mmstoffe entsprechend der erarbeiteten D?mmstoffbewertungstabelle verbessert sich die Gesamtbilanzierung von Energieeinsparung und Prim?renergieeinhalt und somit profitiert sowohl das Baudenkmal als auch die Umwelt.