Parlamentarisches Verhalten in der Frankfurter Nationalversammlung 1848/49

Inhalt und Ziele

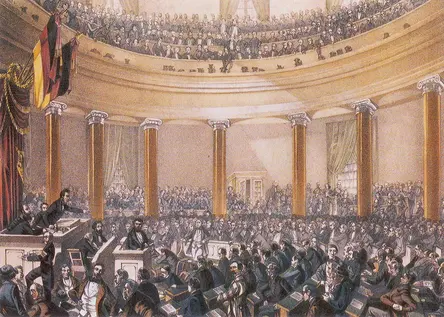

Prof. Dr. Ulrich Sieberer untersucht zusammen mit seinem Kollegen Dr. Michael Herrmann von der Universit?t Konstanz parlamentarisches Verhalten in der Frankfurter Nationalversammlung (Paulskirchenversammlung) in den Jahren 1848 bis 1849.

Im Zentrum steht die Frage, wie Demokratien sich entwickeln und ob die Arbeitsweise der Frankfurter Nationalversammlung der Arbeitsweise heutiger Parlamente ?hnelt. Lange war die Nationalversammlung als chaotisches Professorenparlament verschrien, die von ihm erarbeitete Verfassung trat nie in Kraft. Doch aktuelle Ergebnisse dieses Projekts zeigen: Die ersten deutschlandweit gew?hlten Abgeordneten arbeiteten erstaunlich professionell.

Methode

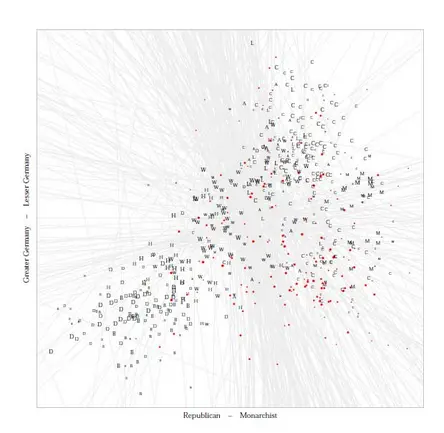

Grundlage der Studie ist ein umfassender Datensatz aller namentlichen Abstimmungen. Durch die Verwendung neuer statistischer Verfahren und der erstmals vollst?ndig verfügbaren Abstimmungsdaten von 809 Parlamentariern bei 299 Abstimmungen sind im Vergleich zum aktuellen Forschungsstand pr?zisere und validere Sch?tzungen m?glich.

Mithilfe der Basic Space Theorie untersuchten die Wissenschaftler, nach welchen Mustern die Abgeordneten ihre Stimme abgaben. Diese Theorie eines grundlegenden politischen Raumes geht davon aus, dass politische Konflikte in jeder Gesellschaft entlang weniger Konfliktlinien ausgetragen werden. So l?sst sich das Abstimmungsverhalten von Abgeordneten vorhersagen.

(Erste) Ergebnisse:

Die Ergebnisse liefern neue Erkenntnisse über die grundlegenden Funktionsweisen der Demokratie und über das erste demokratisch gew?hlte gesamtdeutsche Parlament: Obwohl fast allen Parlamentariern, dazu z?hlten neben führenden Staatsrechts-Professoren etwa auch der Sprachwissenschaftler und M?rchensammler Jacob Grimm, Erfahrungen in der politischen Praxis fehlten, unterschied sich ihre parlamentarische Arbeit kaum von der Arbeit heutiger Abgeordneter. Innerhalb von sechs Wochen etablierten die Abgeordneten schon Fraktionen, obwohl es zu diesem Zeitpunkt noch gar keine politischen Parteien gab.

Zudem installierten die Parlamentarier eine provisorische Zentralregierung, die vom Vertrauen des Parlaments abh?ngig war. Dies zeigte sich etwa bei der Auseinandersetzung um den Waffenstillstand von Malm? zwischen D?nemark und den deutschen Truppen unter der Führung Preu?ens. Das Parlament lehnte das Abkommen im September 1848 mehrheitlich ab, woraufhin das erste Kabinett zurücktrat, das sich für den Waffenstillstand ausgesprochen hatte. Das Parlament setzte so faktisch eine parlamentarische Regierungsweise durch. Bis heute geh?rt es zum Wesen der Demokratie in Deutschland, dass die Regierung das Vertrauen des Parlamentes braucht.

In der Frankfurter Nationalversammlung haben Ulrich Sieberer und Michael Herrmann mit ihren statistischen Analysen zwei Konfliktlinien gefunden: Der eine Konflikt dreht sich um die Frage, wer künftig herrschen soll – ein Monarch oder das Volk. Der andere entzündet sich an dem Streitpunkt, ob für die Einigung Deutschlands die gro?- oder die kleindeutsche L?sung verfolgt werden soll, ob ?sterreich also künftig zu Deutschland geh?ren soll oder nicht. Die beiden Politikwissenschaftler k?nnen mithilfe statistischer Berechnungen zeigen, dass sich das Entscheidungsverhalten von Abgeordneten in tagespolitischen Fragen, etwa zur Zollpolitik oder zum Jagdwesen, auf dieselben grundlegenden Konfliktdimensionen zurückführen l?sst wie die ?gro?en‘ Fragen nach der Rolle des Monarchen oder den Grenzen des zu schaffenden deutschen Nationalstaats. Selbst unter den ungünstigen Voraussetzungen einer Versammlung politischer Amateure ohne au?erparlamentarische Parteien waren Abgeordnete also sehr schnell in der Lage, grundlegende Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu identifizieren und in sich relativ geschlossene politische Programme zu entwickeln.

Gesellschaftliche Relevanz und Nutzung der Ergebnisse

Im Kontext der Paulskirche lassen sich Kernfragen parlamentarischen Verhaltens wie die Entstehung von Fraktionen und die Bildung legislativer Koalitionen besonders gut analysieren. Dies erlaubt ein besseres Verst?ndnis von grundlegenden Mechanismen der repr?sentativen Demokratie.

Bamberger Kompetenzen

Nur selten widmen sich Politikwissenschaftler historischen Themen – und noch seltener tun sie dies mit modernen sozialwissenschaftlichen Methoden. Doch dem empirisch-analytischen Schwerpunkt der Professur folgend werden auch in diesem Projekt neue statistische Verfahren angewendet. Zu finden waren die Daten der Frankfurter Nationalversammlung schon immer in den Protokollen des Parlaments. Doch die Zusammenführung in einen Datensatz und dessen Auswertung durch Sieberer und Hermann erlaubte erstmals eine umfassende Analyse.

Aktuelle Publikationen

Projektergebnisse wurden in den Fachzeitschriften Party Politics, Legislative Studies Quarterly und Parliamentary Affairs ver?ffentlicht:

Michael Herrmann und Ulrich Sieberer. 2018. The basic space of a revolutionary parliament: Scaling the Frankfurt Assembly of 1848/49, Party Politics, Online First, doi: 10.1177/1354068817749778.

Ulrich Sieberer und Michael Herrmann. 2019. Bonding in Pursuit of Policy Goals: How MPs Choose Political Parties in the Legislative State of Nature, Legislative Studies Quarterly, Early View, doi: 10.1111/lsq.12231.

Ulrich Sieberer und Michael Herrmann. 2019. Short-lived Parliamentarisation in 19th-century Germany: Parliamentary Government in the Frankfurt Assembly of 1848/1849, Parliamentary Affairs, Advance Access, doi: 10.1093/pa/gsz013.

Bilder

Zum Vergr??ern auf die Grafiken klicken