Adelssitze des Mittelalters und der frühen Neuzeit bilden für die disziplinenübergreifende integrative Erfassung und Erforschung eine besonders geeignete Denkmalgruppe. Sie sind zahlreich in der Fl?che verbreitet, berichten von Machtausbau und Repr?sentation, vereinen alltags-, wirtschafts-, bau-, kunst- und bautechnikgeschichtliche, arch?ologische sowie kulturgeographische Aspekte und liefern Informationen auf allen Ma?stabs?ebenen vom siedlungsgeographischen Umfeld bis hin zum einzelnen Buckelquader. Darüber hinaus sind Adelssitze eng mit der umgebenen Landschaft verbunden, sei es durch ihre naturr?umliche Lage, die ?konomische Vernetzung mit dem Herrschaftsterritorium, ?rtlich ans?ssige Adelsgeschlechter oder einfach durch die für ihre Errichtung genutzten lokalen Baumaterialien.

Weil die Bauforschung als Schnittstellendisziplin eine Vermittlerrolle zwischen kulturhistorischen F?chern und Natur- sowie Ingenieurswissenschaften einnimmt, weil darüber hinaus die Bamberger Bauforschung auf vielf?ltige Erfahrungen bei der Erforschung von Burgen und Schl?ssern zurückblicken kann und schlie?lich, weil fachübergreifende Vernetzung sowie innovative methodische und technische Kompetenzen zu den Leistungsmerkmalen des KDWT geh?ren, bildet die bayernweite integrative Erfassung dieser Denkmalgruppe einen besonderen Zukunftsschwerpunkt innerhalb des Arbeitsbereichs.

Ausgehend von einem Vorprojekt zu Burgen und Schl?ssern im Altmühltal wird die erarbeitete Digitalisierungsstrategie nun auf alle Adelssitze im Bundesland angewendet (Digitale Erfassung der Burgenlandschaft Altmühltal).

Zur Durchführung der Aufgabe steht dem Projektteam eine eigens programmierte, webbasierte Plattform zur Verfügung. Diese verknüpft Ereignisse der Bau- und Herrschaftsgeschichte, bauliche Anlagen sowie ihre Einzelelemente, Adelsfamilien und Bauschaffende miteinander und legt diese Informationen in hochstrukturierten XML-Dateien ab. Ein Vorteil dieses Vorgehens liegt zum einen in der flexiblen Nachnutzbarkeit der Informationen innerhalb ganz anderer Systeme. Zum anderen enthalten die Editionen zu jedem Adelssitz miteinander referenzierte Daten unterschiedlicher Fachbereiche. Sie erm?glichen feingranulare Abfragen, die auf unterschiedlichen Differenzierungsebenen mehrere Fachperspektiven einbeziehen.

Das Ziel des genannten Vorprojektes bestand vor allem in der Aggregation des vielf?ltig bereits vorhandenen Wissensstandes. Verstreute Publikationen der letzten mehr als 100 Jahre Burgenforschung, wie auch zeitgen?ssische Abbildungen und Familienchroniken bildeten einen wesentlichen Grundstock. Auf der anderen Seite wurde die bauliche Anlage eines jeden Adelssitzes als semantisches Graphenmodell abgebildet. Der Detaillierungsgrad reicht dabei bis hin zu Einzelelementen wie Fensterformen, Werksteinbearbeitungsspuren und Baumaterialien (siehe dazu auch: Semantische Modellbildung in der Bauforschung). Wesentlich für die wissenschaftliche Auswertung des Materials in der historischen Bauforschung sind aber vor allem die vielf?ltig angelegten Querbezüge zwischen den Ereignissen der historischen ?berlieferung und den im semantischen Modell definierten Bauteilen. Weil die Daten in hochstrukturierter Form vorliegen, ist deren Analyse mit quantitativen Methoden m?glich, wodurch sich Ergebnisse statistisch belegen lassen.

Die nahezu unendlichen Kombinationsm?glichkeiten des Datenmaterials für Forschungszwecke k?nnen im Folgenden nur schlaglichtartig und beispielhaft aufgezeigt werden.

Zu den bisher knapp 300 inventarisierten Burgen und Schl?sser im Altmühltal wurden fast 4.500 historische Ereignisse aus der Fachliteratur erfasst. Weil jedem dieser Ereignisse entsprechende Klassen und Typen zugeordnet sind, l?sst sich der Quellenwert dieser Sammlung hinsichtlich der an der Erforschung von Adelssitzen beteiligten Disziplinen sehr schnell überblicken. In der Datensammlung sind bisher 3.887 rein historische und 1.669 baugeschichtliche Ereignisse aufgenommen (mehrfache Klassenzuweisung ist m?glich). Die Zahlen best?tigen den Eindruck des Bearbeiterteams, dass Adelssitze vornehmlich aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive betrachtet wurden. Bauhistorische Analysen sind zumindest fl?chendeckend bisher ein Desiderat.

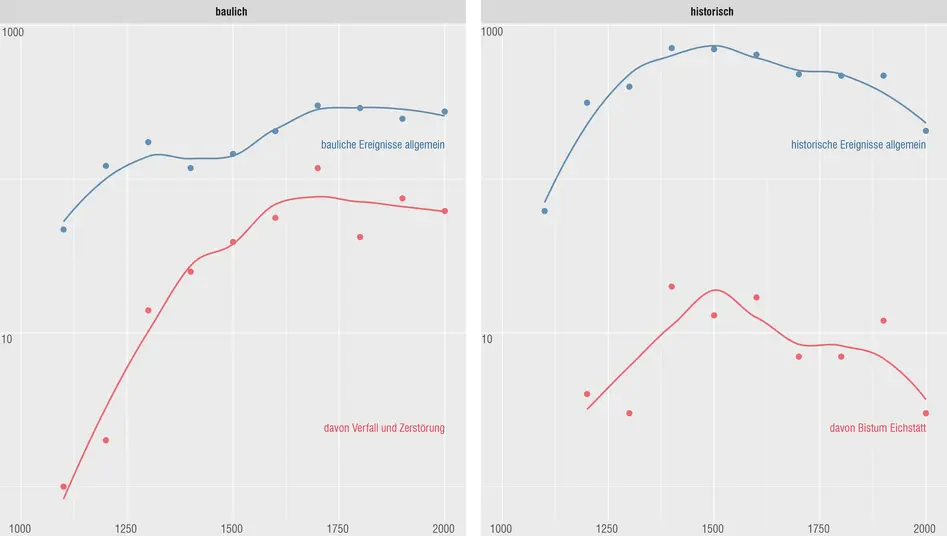

Weil jedem Ereignis ferner Beginn- und Enddaten zugeordnet sind, l?sst sich zügig deren chronologische Verteilung analysieren (Abb. 2). Histogramme stellen Laufzeiten und Schwerpunkte mit statistischen Mitteln heraus. Thesen und Fragestellungen lassen sich auf diese Weise zügig graphisch überprüfen und verwerfen oder detaillierter ergründen. Verlinkungen zu Adelsfamilien und Bauschaffenden erlauben die Einbeziehung der historischen Akteure, Verknüpfungen der Quellen, Autor:innen und Quellenarten erm?glichen jederzeit Quellenkritik bis hinunter zum einzelnen Ereignis.

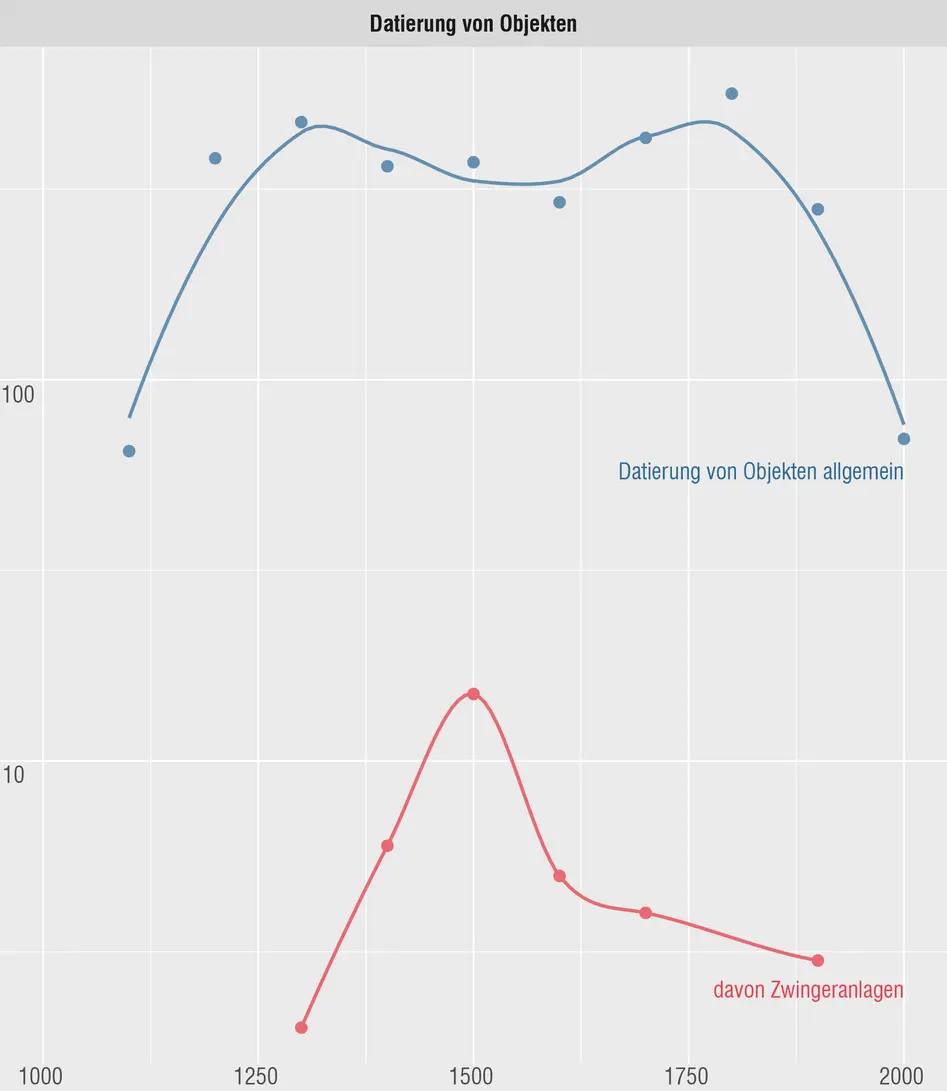

Auf vergleichbare Weise k?nnen mithilfe der hochstrukturierten digitalen Baubeschreibungen der ?berlieferungszustand des Sachzeugnisses oder typologische sowie chronologische Analysen des vorhandenen Baubestands durchgeführt werden. Zu den knapp 300 Adelssitzen wurden fast 6.000 Einzelelemente wie Einzelbauten, Teilelemente, Mauerwerke, Infrastrukturelemente etc. gelistet und ebenfalls mit Typen- und Formbegriffen, gelegentlich auch mit ihren Abmessungen ausgezeichnet. Weil diese Objekte desgleichen mit den Ereignissen verknüpft sind lassen sich in Datenabfragen nicht nur massenhaft Beziehungen zu Adelsfamilien und Bauschaffenden herstellen. Vor allem die Referenzierung von Jahreszahlen erlaubt die statistisch gestützte Analyse von Laufzeiten bestimmter Bauweisen, formaler Moden und typologischer Neuerungen (Abb. 3).

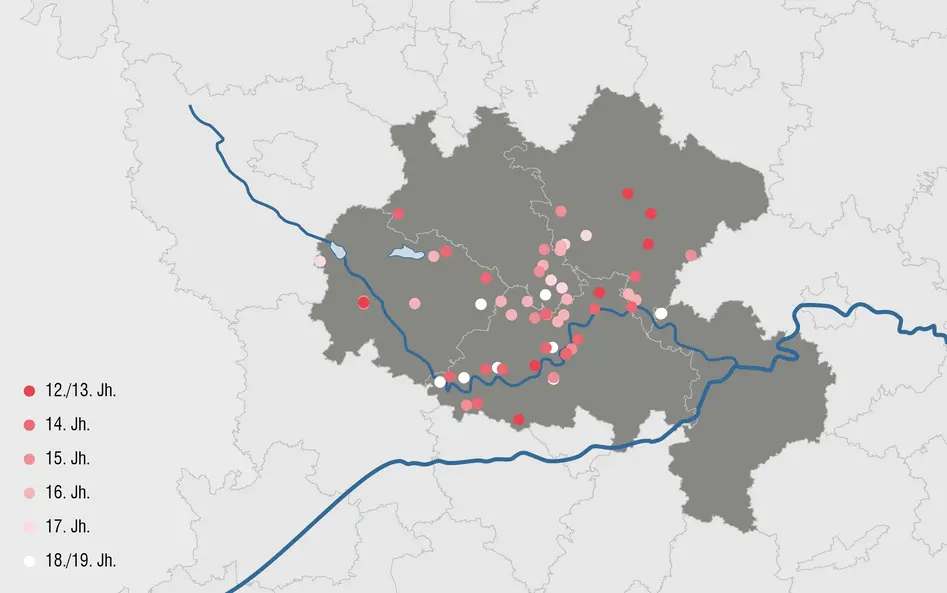

Schlie?lich dient die Aufnahme von Geokoordinaten sowie die Anfertigung interaktiver Pl?ne der Einbeziehung der r?umlichen Dimension von Informationen, seien sie nun historischer oder baugeschichtlicher Natur. Der Wert von Pl?nen – also die kleinere Ma?stabsebene – für die Erforschung und Vermittlung von Burgen und Schl?ssern wurde an anderer Stelle bereits erw?hnt (siehe dazu: Digitale Erfassung der Burgenlandschaft Altmühltal). Die spatio-temporale Auswertung der Geokoordinaten von Objekten und Ereignissen erm?glicht demgegenüber vor allem die kulturgeographische Analyse des Materials (Abb. 4 und 5). Erst das Zusammenspiel zeitlicher und r?umlicher Aspekte in Diagrammen und Karten erlaubt die differenzierte Betrachtung geschichtlicher und architektonischer Ph?nomene und deren Einordnung in den kulturhistorischen Kontext. Interdisziplin?res, eng miteinander referenziertes Datenmaterial erm?glicht folglich fachübergreifende Forschung.

Nach nun weitestgehend erfolgreichem Abschluss der Datenerhebung zu Burgen und Schl?ssern im Altmühltal ist zun?chst direkt im Anschluss die umfassende Auswertung nach oben beschriebenem, nur schlaglichtartig aufgezeigtem Muster geplant. Die Analysen dienen der Evaluation der Methode hinsichtlich der wissenschaftlichen Aussagekraft.

Parallel dazu wird die Datensammlung fallbezogen ausdifferenziert und nachverdichtet. So sollen beispielsweise die Ergebnisse neuerer Forschungen zu Einzelph?nomenen wie Treppenr?umen und Baumaterialien einflie?en und die Fortschreibbarkeit und Anschlussf?higkeit des Materials belegen. Desgleichen werden Dokumentationen zu Burgen und Schl?ssern au?erhalb des Altmühltals aus früheren Forschungen und laufen bayerisch-tschechischen Vorhaben der digitalen Inventarisierung fortlaufend zugeführt.

Auf der anderen Seite flie?en schon jetzt die Daten auch in Fremdportale. Regelm??ig wird der Gesamtbestand in die Datenbank Ebidat des Europ?ischen Burgeninstituts mithilfe einer Schnittstelle migriert. Weitere Schnittstellen zum datenaustausch mit dem Monumentalbauarchivsystem MonArch sind bereits begonnen worden.

Es ist geplant, in n?herer Zukunft durch einen Gro?antrag den gesamten Bestand von etwa 4.500 Burgen und Schl?ssern in Bayern zu erfassen und den beteiligten Disziplinen wie Geschichte, Bauforschung, Kunstgeschichte, Kulturgeographie sowie Arch?ologie – natürlich auch der interessierten ?ffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.

Breitling, Stefan / Arera-Rütenik, Tobias: Das Baudenkmal im Wissensraum. Perspektiven der Burgen- und Schl?sserforschung in der digitalen Welt, in: Deutsche Burgenvereinigung (Hrsg.): Burgenforschung aus Hessen. Zweites Hessisches Burgensymposium auf Schloss Hirschhorn, Ver?ffentlichungen der Deutschen Burgenvereinigung B 19, Braubach 2024, 135-152.

Breitling, Stefan / Arera-Rütenik, Tobias: Burgen und Schl?sser Bayerns. Integrative Erfassung einer Denkmallandschaft, in: Arera-Rütenik, Tobias / Bellendorf, Paul / Breitling, Stefan / Drewello, Rainer / Hess, Mona / Vinken, Gerhard (Hg.): Kompetenzzentrum Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologien 2018-2020, Berichte des KDWT 2, Bamberg 2022, 116-119 (http://dx.doi.org/10.20378/irb-54270).

Arera-Rütenik, Tobias: Digitale Erfassung der Burgenlandschaft Altmühltal. Wissensdistribution in die ?ffentlichkeit, in: Arera-Rütenik, Tobias / Breitling, Stefan / Drewello, Rainer / Hess, Mona / Vinken, Gerhard (Hg.): Kompetenzzentrum Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologien 2016-2018, Berichte des KDWT 1, Bamberg 2019, 64-67 (http://dx.doi.org/10.20378/irbo-54686).

Zitationshinweis für diesen Artikel / Parallelpublikation:

Breitling, Stefan / Arera-Rütenik, Tobias: Burgen und Schl?sser Bayerns. Integrative Erfassung einer Denkmallandschaft, in: Arera-Rütenik, Tobias / Bellendorf, Paul / Breitling, Stefan / Drewello, Rainer / Hess, Mona / Vinken, Gerhard (Hg.): Kompetenzzentrum Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologien 2018-2020, Berichte des KDWT 2, Bamberg 2022, 116-119 (https://doi.org/10.20378/irb-56712).