Kaisergew?nder im Wandel - Goldgestickte Vergangenheitsinszenierung

Inhalt und Ziele

Die ?Kaisergew?nder“ des Bamberger Domschatzes sind weltweit die ?ltesten erhaltenen Textilien europ?ischer Herrscher und seit Jahrhunderten fest mit dem Namen des heiligen Kaiserpaares Heinrich II. (? 1024) und Kunigunde (? 1033) verbunden. Jedoch wurde im Jahr 1127 nur ein ?Kaisergewand“ im Schatzverzeichnis erw?hnt, das auf die Bamberger Bistumsgründer zurückzuführen war. Im Laufe der Zeit variierte die Anzahl der Textilien auf bis über zehn, im 18. Jahrhundert wurde sie auf sechs Gew?nder festgelegt1 .

Nicht nur die liturgische Bedeutung der Gew?nder wurde im Laufe der Jahrhunderte neu interpretiert. Die Textilen wurden auch mehrfach ausgebessert und auf mitunter abenteuerliche Weise ?restauriert“. Das ging so weit, dass alle Goldstickereien aus den Original-Tr?gerstoffen geschnitten und auf neue Seidengewebe gestickt wurden. Dadurch wurde die ?u?ere Erscheinung einiger ?Kaisergew?nder“ stark ver?ndern. Man nimmt an, dass Goldstickereien zum Teil neu arrangiert wurden, um den Kaiser- und Heiligenkult von Heinrich und Kunigunde gezielt zu f?rdern.

Dementsprechend ist jedes Textil in seinem heutigen Erscheinungsbild nicht nur einen Mischung aus verschiedenen ?Deutungen“ sondern auch, ganz handfest, aus verschieden Materialien unterschiedlicher Zeiten.

In dem breit angelegten DFG-Projekt wird nun die Entstehungsgeschichte, die handwerkliche Umsetzung und inhaltliche Konzeption der ?Kaisergew?nder“ beleuchtet.

Methode

Seitens des KDWT sollte durch naturwissenschaftliche Materialvergleiche der unterschiedlichen Goldstickereien, -f?den, Stickereien und Stoffe n?her gekl?rt werden, welche ?nderungen im Laufe der Jahrhunderte an den Textilien vorgenommen wurden.

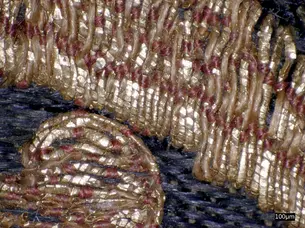

Hierfür wurden alle sechs Bamberger ?Kaisergew?nder“ beprobt, Probenquerschliffe hergestellt und Untersuchungen mittels Licht- (LM: Olympus/AX70) und Fasermikroskopie (FM: Keyence/ VHX‐ 5000) sowie analytische Rasterelektronenmikroskopie mit energiedispersiver Spektralanalyse (REM: Philips/ XL40; EDS: Bruker/ AXS X‐Flash Detektor 5010) durchgeführt. Weiter wurde mit analytische Infrarotspektroskopie in Transmission mit Diamantzelle (FT‐IR: PerkinElmer /Frontier/ Spotlight 400) sowie mit mobile R?ntgenfluoreszenzanalyse (RFA: Analyticon/ Niton XL3t) gemessen.

Die Ergebnisse k?nnen nun zusammen mit textiltechnologischen und kunsthistorischer Analysen in Kontext zueinander und auch zu anderen frühromanischen Textilien gesetzt werden.

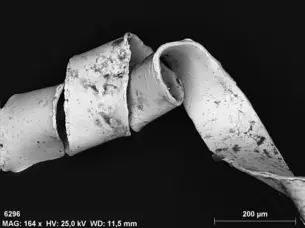

Naturwissenschaftlich untersucht wurde so z.B. am ?Blauen Kunigundenmantel“ vergraute Goldf?den, die sich neben goldenen finden. Diese Vergrauung resultiert aus der Korrosion des Metallfadens, der eben nicht aus reinem Gold, sondern aus Silber mit einer darüber gelegten hauchdünnen Goldauflage besteht. Das Silber diffundierte im Laufe der Zeit durch die Goldschicht und korrodierte zu Silbersulfid - und damit zu ?grau“

Diese gold erscheinenden, aber im Kern aus Silber bestehenden F?den werden auch ?Nürnberger-“ oder ?Zwischgold“ genannt und waren vermutlich ein kostengünstiger Ersatz für reine Goldf?den. Obwohl schon im 12. Jahrhundert bekannt, wurde die Herstellung dieser F?den erst im 15. Jahrhundert popul?r. Dies würde zeitlich gut in die erste nachgewiesene gro?e Restaurierung der Gew?nder passen, in der die Goldstickereien ausgeschnitten und auf neue Seidenstoffe appliziert wurden.

Ebenfalls am ?Blauen Kunigundenmantel“ wurden in einer Goldstickerei auf dem originalen Tr?gerstoff mikroskopisch kleine, wei?liche Partikelreste (Probe K11, Abb. 4) gefunden und analysiert. Es handelt sich um eine Mischung aus Knochenasche (Hydroxylapatit) und Gips, die mit Protein (Leim; Kasein) gebunden ist. Aufgrund dieser Zusammensetzung ist tats?chlich von Vorzeichnungsspuren auszugehen.

Die Masse aus Malmittel (Knochenasche und Gips) und Bindemittel kann feucht aufgemalt oder als festes Kreidestück, ?hnlich wie eine heutige Schneiderkreide, benutzt worden sein. Bei einer flüssigen Auftragsweise ist von einer warmen Zubereitung der Vorzeichnungssubstanz vor Ort auszugehen. Als Kreide kann sie auch fertig im Handel angeboten worden sein. Die Verwendung von Knochenasche war im Mittelalter in sehr vielen Lebensbereichen gang und g?be, auch in der Malerei wurde sie vor allem als Pigment und Füllmittel in Farben und Putzm?rteln eingesetzt.

Vorzeichnungen wurden z.B. auch auf dem ?Reitermantel“ gefunden und als Auripigment identifiziert. Dies k?nnte ein Hinweis darauf sein, dass dieses Gewand eventuell in Italien gefertigt wurde.

Weitere Untersuchungen wurden allen ?Kaisergew?ndern“ durchgeführt. Elementanalytische Vergleiche, Dickenmessungen der Goldf?den oder Farbstoffanalysen ergaben zum Teil gro?e ?bereinstimmungen - aber auch eklatante Unterschiede.

Nun müssen diese naturwissenschaftlichen Ergebnisse im Rahmen des DFG-Projektes mit den geisteswissenschaftlichen Analysen korreliert werden, um dem Werdegang der Textilien weiter auf den Grund zu gehen.