Wattendorf-Motzenstein – eine schnurkeramische Siedlung mit rituellem Platz auf der N?rdlichen Frankenalb

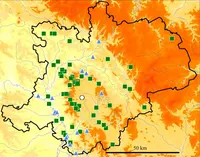

Lage

Schnurkeramische Siedlungen z?hlen im Mineralbodenbereich immer noch zu den selten erfa?ten arch?ologischen Quellen. Im Rahmen eines Forschungsprojektes zum Endneolithikum in Franken wird einer dieser Pl?tze, der sich in einer ausgepr?gten Karstlandschaft am Jurahochfl?chenrand befindet, seit 2003 durch die Professur für Ur- und Frühgeschichtliche Arch?ologie der Universit?t Bamberg (in Zusammenarbeit mit dem Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universit?t Kiel) untersucht.

Neben Nutzungsphasen w?hrend der jüngsten Bandkeramik und der Sp?thallstatt-/Frühlatènezeit hatte der Fels und sein unmittelbares Umfeld insbesondere für die schnurkeramische Kultur Bedeutung. Hierbei k?nnte m?glicherweise eine Doppelfunktion hinsichtlich Ritus und Siedlung an einem Ort in Betracht gezogen werden. Entscheidend für diesen Ansatz sind zum einen Befunde am und auf dem Motzenstein selbst, zum anderen die sich andeutende Bevorzugung von naturimposanten Pl?tzen (insbesondere bizarrer Felstürme und Karsth?hlen) auf der Fr?nkischen Alb.

Felsloch

Am Nordwesthang des Motzensteins ?ffnet sich ein kleines, ca. 2 m breites und 1,5 m tiefes Felsloch. Sowohl im felsigen, ca. 2 x 1 m breiten Vorbereich, als auch im Felsloch selbst lie?en sich Funde unterschiedlicher Epochen bergen, die eine bewu?te Deponierung vor Ort plausibel machen. Neben gr??eren, z.T. noch vertikal im Boden eingelagerten Fragmenten von bandkeramischen Kümpfen und Frühlatèneschalen l??t sich eine vollst?ndige, kantenretuschierte Spitzklinge anführen. Diese Klingenform ist sehr h?ufig in schnurkeramischen Gr?bern als Beigabe belegt. Ein Verlierfund bzw. eine Fundverlagerung erscheint an diesem Fundort sehr unwahrscheinlich. Vielmehr reiht sich der Befund in die Reihe zahlreicher weiterer Beispiele für die rituelle Nutzung von Schachth?hlen, Felsspalten und Felsformationen vom Neolithikum bis zur Eisenzeit ein.

Felsplateau

Auf dem Motzenstein befindet sich in ca. 8-10 m H?he ein z.T. von Felsw?nden umgebener, plateauartiger Bereich mit ca. 8 x 8 m nutzbarer Fl?che. Lediglich von Süden gelangt man über eine Art Naturtreppe gefahrlos zu diesem Platz, in den anderen Richtungen f?llt der Fels steil ab. Nahezu die gesamte Fl?che wurde arch?ologisch untersucht. Klare Anzeichen für eine Nutzung als Siedlungsplatz fehlen; allerdings sollte eine tempor?re Besiedlung w?hrend der Bandkeramik oder Frühlatènezeit nicht ausgeschlossen werden. Im Endneolithikum diente der Ort wohl eher rituellen Zwecken. Dies deuten eine regelm??ige Anordnung von gebrauchsf?higen Mahlsteinen und ein damit in Bezug stehendes, mit Steinen umgrenztes Pfostenloch an. Eine Interpretation als Mahlsteindepot erscheint an dieser recht zentralen Stelle unglaubwürdig, eine Deutung als Pfostenfundament für eine m?gliche ?berdachung des Platzes ebenfalls nicht logisch. Der für die Mahlsteine verwendete Kreidesandstein ist unter recht hohem Aufwand von einer ca. 10 km Lagerst?tte beschafft worden; für ein Fundament k?me deshalb in erster Linie der reichlich vorhandene Dolomit in Frage. Zudem befand sich der Befund ebenerdig auf dem Niveau einer schnurkeramisch datierbaren Fundschicht. Das Fehlen jeglicher Siedlungshinterlassenschaften wie z.B. Grobkeramik oder Tierknochen (welche im schnurkeramischen Siedlungsareal in gro?er Zahl vorhanden sind) spricht ebenfalls für eine andere Nutzung, die, auch in Anbetracht der natürlichen Imposanz des Felsblocks, ritueller Art gewesen sein dürfte. Gleichsam kann der Ort bei drohender Gefahr natürlich auch als kurzzeitiger Schutz gedient haben.

Siedlungsareal

Westlich des Motzensteins wurde ein schnurkeramisches Siedlungsareal nachgewiesen, welches zum Teil durch frühlatènezeitliche Abfallgruben überpr?gt wurde. Es konnten keine klaren Pfostenstellungen dokumentiert werden; vielmehr sprechen muldenartig auslaufende und eng begrenzte Kulturschichtbereiche für eine andere, arch?ologisch nur schwer zu fassende Bauweise (Block- oder Schwellbalkenbau). Dies deckt sich mit Beobachtungen aus dem Niederlausitzer, aber auch Thüringischen Raum, wo sich ?hnlich begrenzte Fundstreuungen finden. Am Motzenstein deuten diese Konzentrationen auf kleine, 3-5 m breite und 6-7 m lange Bauten hin, die offensichtlich über einen langen Zeitraum hin als Siedlungsort dienten. Bisweilen weist die Fundschicht eine St?rke von 40 bis 50 cm auf.

Hinweise auf Abfallgruben fehlen, wie auch in anderen Regionen, v?llig. Vielmehr fand sich Abfall (z.B. Tierknochen, Werkrückst?nde) konzentriert in der N?he kleinerer Felsbl?cke, aber auch in gro?en Mengen direkt in den Hausbereichen. Durch geophysikalische Prospektion deuteten sich mindestens vier solcher Hausstellen in Form schwacher und regelm??iger Anomalien an. Durch fl?chige Grabung bzw. Sondage lie?en sich drei dieser Befunde als Kulturschichtzonen verifizieren. Eine nicht eindeutig kl?rbare Frage stellt sich zu Datierung und Funktion einer regelm??ig verlaufenden Steinstruktur, die aus einer 1-2 m breiten und ein- bis zweilagigen Pflasterung aus Dolomitger?llen besteht. Der Befund l??t sich auf einer L?nge von ca. 35 m nachweisen und ist, wie die peripher angrenzenden Hausstellen, nordwest-/südost-orientiert. Unter dem Pflaster fanden sich wenige schnurkeramische Funde, von denen einige (u.a. vier vollst?ndige Klingen + Klingenfragment im Umkreis von 30 cm sowie ein besch?digtes, aber noch gebrauchsf?higes Fassettenbeil) eine intentionelle Deponierung nahelegen. Als Deutung kommt z.B. eine Substruktion für einen Weg in Frage. M?glicherweise wurde das Pflaster in einer Sp?tphase bzw. kurz vor Ende der schnurkeramischen Besiedlung am Motzenstein angelegt. Ob hier klimatische Gründe eine Rolle spielten, l??t sich derzeit nicht beantworten.

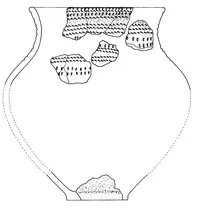

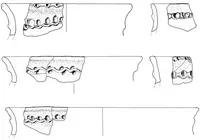

T?pfe, Becher und Amphoren

Das keramische Fundmaterial stellt den bislang umfangreichsten Komplex schnurkeramischer Siedlungsware aus der Gro?region Bayern. Bislang wurden nur wenige Lesefunde, z.B. von der H?hensiedlung Hochberg bei Mittelburg (Mittlere Frankenalb) in Kurzberichten vorgelegt. Hinzu gesellen sich die zahlreichen Grabfunde, anhand derer Inventare sich in Bayern drei Lokalgruppen andeuten. Die Mittelmaingruppe, der man das Taubertal sowie das westliche Mittelfranken angliedern kann, bildet sich etwa ab dem 26. Jh. v. Chr. durch starke Einflüsse aus dem nordwestdeutschen/niederl?ndischem Bereich. Sie ist durch Fischgr?tenzier oder h?ufig auch unverzierte Keramik gekennzeichnet. Im Donaueinzugsgebiet fassen wir etwa im gleichen Zeitraum eine Regionalisierungserscheinung, die durch einstichverzierte Becher des Typs Geiselgasteig charakterisiert wird. Die Schnurkeramik der Frankenalb und Obermainregion zeigt dagegen st?rkere Affinit?ten zum mitteldeutschen/thüringischen Raum.

Allen lokalen Entwicklungstendenzen müssen wohl ein oder sogar zwei weitr?umiger verbreitete Horizonte vorangestellt werden. Der frühesten schnurkeramische Phase sollten als chronologisch verwertbare Typen (A-Becher und Strichbündelamphoren durchlaufen die gesamte schnurkeramische Entwicklung) vor allem A-?xte und Rillenbecher, einem sogenannten ?erweiterten A-Horizont“ breitschneidige Fassetten?xte und Schnurbecher mit gestochenen Rand-, Zwischen- und/oder Abschlu?reihen bzw. –leisten angeh?ren.

Letzterem Abschnitt sind auch die Wattendorfer Funde zuzuordnen. Das Spektrum umfa?t Wellenleistent?pfe, die offenbar schon ganz früh zum typischen Siedlungsinventar geh?ren, aber durchaus noch bis ins frühe 25. Jh. weiterlaufen. Strichbündelamphoren sind geradezu typisch, wobei die Strichbündel nicht immer von Fransen oder Einstichreihen ges?umt sein müssen. Für typologische Betrachtungen am besten scheinen Becher geeignet zu sein, die entweder reine, horizontale Schnurzier oder Kombinationen mit Stichreihen oder –leisten zeigen. Gegen Ende der Besiedlung am Motzenstein tritt als neues Element Wickelschnurverzierung auf, welche ?hnlich wie Schnur- und Stichzier, immer in horizontalen Linien angeordnet ist. Durch eine Serie von C14-Daten und ?berlappungen der 2-Sigma-Daten l??t sich eine Besiedlungsdauer von etwa 2630 bis 2480 v. Chr. annehmen.

Umfassende Keramikanalysen (Malgorzata Daskiewicz, FU Berlin) weisen auf eine spezielle Keramiktechnologie mit bevorzugter Schamotte- und Sandmagerung, die z.B. auch im Mittelelbe-Saale-Gebiet typisch ist. Dagegen bevorzugen ann?hernd zeitgleich existierende Gruppen wie Bernburg, Wartberg oder Kugelamphorenkultur andere Magerungstechniken (z.B. mit metamorphen oder vulkanischen Gesteinen). Durch naturwissenschaftliche Analysen deuten sich hier also neue Wege und L?sungen an, die unbedingt weiter verfolgt werden müssen.

Axt und Rad

Eine Sonderstellung innerhalb des keramischen Fundstoffs nehmen Miniaturen von Streit?xten und Scheibenr?dern ein. Als am besten erhaltenes Stück ist eine vollst?ndige, nur leicht besch?digte Tonaxt von 8 cm L?nge zu nennen. Desweiteren konnten Fragmente von mindestens 20 weiteren Miniatur?xten geborgen werden. Meist sind die Objekte im Bereich der Durchbohrung gebrochen, was einen bestimmten Gebrauch, in welcher Art auch immer, nahelegt. Neben Axtformen (nach unten geschwungene, z.T. auch verbreiterte Schneiden) lassen sich auch andere Details ablesen, mit denen indirekt auf die steinernen Vorbilder rückgeschlossen werden kann. So sind einige Stücke mit umlaufenden Fingernagelkerbreihen ?verziert“ – hier ist in erster Linie an eine Imitation von Fassetten zu denken.

Wozu die Ton?xte dienten, mu? vorerst offen bleiben. Eine niederbayerische Parallele stammt aus dem Grab eines ca. 6j?hrigen Jungen (Künzing), weitere Stücke stammen aus Gr?bern der b?hmischen Schnurkeramik oder der Fatjanowo-Gruppe in Ru?land. Miniatur?xte aus Ton treten allerdings auch schon ab dem 4. Jts. v. Chr. in Siedlungen der ?lteren Trichterbecherkultur B?hmens sowie in der Badener Kultur und Jevisovice-Kultur auf. Auch hier sind die Stücke immer fragmentiert. Ein Bezug zu Kindern erscheint hinsichtlich des Grabfundes und auch des Gebrauchs innerhalb der Siedlungen plausibel; eine Rolle im sakralen Bereich (vielleicht als Amulette oder intentionell zerst?rte Objekte) kann auf keinen Fall ausgeschlossen werden.

Gleiches gilt für radmodellartige Tonscheiben, die als Charakteristikum nabenartige Verst?rkungen im Durchlochungsbereich zeigen. Am Motzenstein konnten ein vollst?ndiges Exemplar sowie ca. 10 Fragmente gefunden werden. Die Durchmesser der Tonscheiben betragen 45 bis 90 mm; für Spinnwirtel erscheinen einige Stücke damit sehr gro?. Weiterhin sind die ?Naben“ in einigen F?llen derart exakt und detailliert nachgeformt, dass man eher an eine Radimitation als an einen funktionellen Gegenstand glauben mag. Trotz allem l??t sich eine solche Funktion als Spinnwirtel nicht ausschlie?en; das Fragment einer ?einfachen“, doppelkonischen Form sowie die wenigen Parallelen aus anderen schnurkeramischen Siedlungen sprechen aber eher dagegen.

Waffen, Werkzeuge und Wirtschaft

Einen hohen Anteil des Fundmaterials nehmen Produktionsrückst?nde und Werkzeuge zur Beil- und Axtherstellung, Mahlsteine und –fragmente, Silexabschl?ge und Tierknochen ein.

Zahlreiche konische oder doppelkonische Bohrkerne, Beil- und Axtbruchstücke, Halbfertigprodukte und Gesteinsfragmente deuten eine intensive Felsgesteinger?teproduktion an. Dem beizustellen ist eine hohe Anzahl an Schleifsteinen, die, wie die Mahlsteine, aus Kreide- und Doggersandsteinen bestehen. Das Rohmaterial für die Beile und ?xte selbst ist den Gesteinsanalysen (Schüssler/Christensen Uni Würzburg) nach absolut einheitlich. Es handelt sich um Aktinolith-Hornblendeschiefer, der m?glicherweise aus der Gegend um Jistebsko (bei Liberec, B?hmen) stammt. Ob das Material durch Handel oder direkten Bezug zum Motzenstein gelangte, ist vorerst natürlich nicht zu kl?ren. Neben Beil- und Axtrohlingen, denen man eine gewisse Grundform schon ansehen kann, finden sich bei der Herstellung zerbrochene, z.T. schon geschliffene Stücke. Gebrauchsf?hige oder komplette Exemplare fanden sich nur in einem Fall direkt unter dem Steinpflaster. Alle gefunden Axtfragmente zeigen eine sehr regelm??ige Fassettierung, was bisherigen Beobachtungen und Andeutungen (Entwicklung von A-?xten über regelm??ig fassettierte zu unregelm??ig bis kaum fassettierten Formen) absolut entspricht.

Die Silexindustrie ist schwerer zu fassen, da nur sehr wenige Ger?te zurückgelassen wurden. Ausnahmen sind wieder unter dem Steinpflaster (vier Klingen in unmittelbarer N?he; Jurahornstein) sowie im obersten Horizont der Fundschicht (ausschlie?lich lateral- und terminalretuschierte Kratzer aus einem Hornstein der Mittleren Frankenalb) zu finden. Neben einer stark patinierten Spitzklinge sind sonst ausschlie?lich Produktionsabfall sowie grobe Knollen eines qualitativ sehr schlechten, lokal vorkommenden Hornsteins zu erw?hnen.

Die ca. 1000 Tierknochen wurden von Cornelia Becker (FU Berlin) untersucht. Ca. 70 % stammen von Haus-, der Rest von Wildtieren. Bei den Haustieren dominiert sehr deutlich das Rind, gefolgt von einem überraschend hohem Anteil von Hauspferden (ca. 20 % aller Haustierknochen). Schwein, Schaf/Ziege und Hund sind ebenfalls belegt. Wichtigstes Jagdtier war der Rothirsch, der ca. 75 % aller Wildtierknochen repr?sentiert. Elch und Biber deuten auf eine Jagd bis ins ca. 15 km entfernte Maintal. Seltenere Belege finden sich für B?r, Fuchs, Dachs, Reh oder Hase. In der relativ kleinen Grabungsfl?che waren dabei Knochen der fleischarmen K?rperpartien (Fu?knochen, Z?hne) überrepr?sentiert, was gegen Speiseabf?lle spricht. M?glicherweise l??t sich dies mit dem Gebrauch von Fellen oder einer sekund?ren Nutzung eines aufgelassenen Wohngeb?udes als Schlachtplatz und Wirtschaftsbereich erkl?ren.